- HOME >

- 診療案内 >

- 内科

内科– internal medicine –

消化器疾患

概要

膵臓は消化酵素を十二指腸に分泌する働きをもっています。正常時の膵臓内では、膵酵素は不活性の状態で存在し、腸内に分泌されて初めて活性化されます。この動態が何らかの原因で乱れ、膵臓内において膵酵素が活性化されて膵炎が起こります。

重症膵炎では、病変は膵臓にとどまらず腹部および全身重要臓器の障害を招き、重篤な全身症状を呈します。

病因

犬の場合、胃腸炎による激しい嘔吐・膵管閉塞・腹部の外傷・薬物投与・

ウィルス感染などによる膵臓の障害が原因とされています。中年齢以上の

犬での発症が多く、雌での発生が高いです。ミニチュア・シュナウザー、

プードル、コッカー・スパニエル、ウェスティなどの発症率が高いといわれ

ています。脂肪分の多い食事を食べている犬や、肥満犬に発症する傾向が

あります。

猫の場合は、ウィルス性疾患やトキソプラズマ症などの感染症、胆管肝炎、炎症性腸疾患による炎症が膵臓に波及することが原因とされています。中年齢以上で多く認められます。

しかしながら、直接的な因果関係を特定するのは困難とされています。

臨床症状

膵炎の急性症状には、元気食欲低下、嘔吐や下痢、腹痛による沈うつなどが現れます。しかしながら、典型的な症状ではなく、胃腸炎の症状と区別することは難しいです。

重症膵炎では急激な元気消失と食欲廃絶が認められ、ショック症状など

命にかかわる状況になることもあります。

膵炎が慢性化すると、たまに嘔吐をしたり、断続的な食ムラや運動性の

低下など軽い臨床症状しか示しません。特に猫では軽度の食ムラが認めら

れることは多いですが、飼い主様も異常に気付かずに回復することもあり

ます。健康にみえる猫でも、約半数の猫に膵炎の病理所見が認められた、と

最近の報告で示されています。

診断

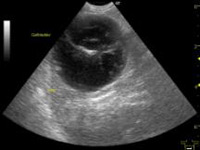

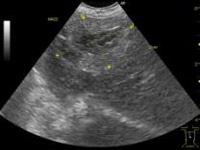

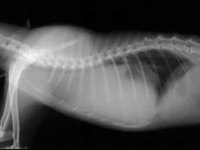

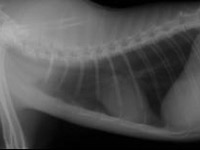

(pancreas=膵臓が腫大している)

膵炎の診断には、臨床症状、血液検査、超音波検査が必要です。血液検査では、白血球数、CRP(犬の炎症反応の指標)、肝酵素、膵酵素(アミラーゼ・リパーゼ)を測定します。アミラーゼ・リパーゼは犬の膵炎の50~60%で上昇が認められますので、スクリーニング検査には有用です。

猫では血液検査で特徴的な所見は得られませんが、他の併発疾患を見つけるためには重要な検査です。猫ではアミラーゼ・リパーゼの測定意義も少ないようです。

レントゲン検査は、膵炎以外の疾患を除外するのに有用ですが膵炎の診断に直結する所見は得られません。

超音波検査では、腫大した膵臓と膵臓周囲の腸間膜の輝度亢進、膵管の

拡張、腹水など診断に有用な所見が得られます。報告では、犬の急性膵炎の68%で超音波検査の異常があると示されています。

現在、犬と猫の膵炎の診断に最も活用されているのは、PLI(膵特異的リパーゼ)測定です。近年日本で迅速に検査結果が得られるようになり、80%の診断精度がありますので、当院では上記の検査と合わせて診断に用いています。

治療

膵炎の治療は、犬と猫、症状の重症度で異なります。

犬の急性膵炎では、膵臓の酵素活性を抑える目的で、数日間の絶食を行います。輸液療法、抗生剤や制吐剤・鎮痛剤の注射による集中治療を行います。蛋白分解酵素阻害剤の投与も状況に応じ行います。血液の血漿中には

膵酵素の活性を抑える成分が含まれているため、血漿輸血療法も取り入れて

います。症状が緩和したら、少量の低脂肪・低たんぱく食を開始し、自宅

療養に切り替えます。

慢性あるいは軽度の膵炎では、症状の程度に応じて、一時的な絶食指示や食事制限を行いながら、自宅での内服治療を主体とします。

猫の膵炎の治療は、絶食期間は最小限にします(長期の絶食は悪循環を

招きます)。輸液療法と抗生剤・制吐剤注射を行いながら良質な蛋白を含む食事を強制給餌します。血漿輸血や蛋白分解酵素阻害剤は、猫での使用データが乏しいため経験的に用いることもあります。

予後

膵炎は症状の重症度によって予後が異なります。軽度の場合は数日で良化しますし、重度になると長期の入院が必要になることもあります。再発を繰り返すと、膵臓の機能が破壊され、膵外分泌不全や糖尿病を引き起こします。

再発を予防するには、消化によい良質な食事を一日2回以上にわけて、適量を与え、脂肪分の多いおやつを多く与えないようにします。運動と規則正しい食事で肥満を防止することも大切です。

概要

肝臓は生体を維持するための栄養素の代謝・解毒・貯蔵にかかせない臓器です。肝臓の異常は、動物病院で

日常的に行っている血液検査において検出されますが、「肝臓が悪い」とは言えても、どう悪い状態なのかを

確定診断するのは困難なことも多いです。病歴・犬種・血液検査・画像診断を組み合わせて総合的に判断する

こと、場合によっては試験開腹手術による病理検査が必要になります。

臨床症状

肝臓疾患の症状は、初期の段階で最も多いものは「無症状」です。肝臓は「沈黙の臓器」とも言われ、進行

するまで症状がなく、健康診断の血液検査で、肝臓の異常に初めて気づくことも頻繁にあります。

進行した肝臓疾患では、体重減少・黄疸・嘔吐・下痢や血便などの症状があります。

重症膵炎では急激な元気消失と食欲廃絶が認められ、ショック症状など命にかかわる状況になることもあります。

診断

肝臓疾患は血液検査における肝酵素の異常が指摘されることが多いですが、肝酵素だけでは肝臓がどのように悪いのか見極めることはできません。さまざまな他の原因で二次的に上昇することが知られています。心疾患・

貧血・全身性疾患・膵炎・クッシング症候群・甲状腺機能低下症などの疾患や薬剤の投与が原因となります。

診断には、臨床症状、血液検査、レントゲン検査、超音波検査を基本に、肝機能検査(血清総胆汁酸測定)と肝臓生検を行います。

血液検査では、肝酵素のほかにアルブミン(肝臓で産生されるタンパク)、アンモニア、コレステロールなど肝臓で代謝される項目を検査します。

レントゲン検査は、肝臓全体の大きさや形状を見る検査です。超音波検査は、肝臓実質部分をより詳細に検査することができます。血管・胆管の走行や胆嚢の内部構造まで確認できます。しかしながら、超音波で確定診断を

できる肝臓疾患は限られています。

血清総胆汁酸測定は、高い精度で肝機能を評価できる検査です。食前と

食後の総胆汁酸を比較測定することで簡単に検査できますので、当院でも

行っています。

肝臓生検(肝臓を一部採取する検査)は肝臓疾患の確定診断に必要な検査です。超音波下での針吸引検査は無麻酔で行うことができますが、少量の組織しか採取できません。試験開腹手術での肝臓生検を行うと確実な診断が得られますが、検査には侵襲を伴うため、患者さんの状態を踏まえて選択します。

治療

肝臓疾患の治療は、肝臓生検を行ったうえで、診断に基づいた治療を行うのが理想です。

しかしながら、肝臓疾患の初期段階では「無症状」のことが多く、無症状なのに生検まで行うべきか?と飼い主様が悩まれるケースも非常に多いのが現状です。

当院では、病歴や症状、動物の品種を考慮しながら、画像診断と肝機能検査を併せて仮診断を絞り込みます。仮診断から必要な治療を開始しつつ、定期検査を行って必要があれば肝臓生検もお勧めしています。

治療には、慢性肝炎や胆管肝炎に伴う炎症を抑える抗炎症薬、胆汁排泄作用のある利胆剤、抗生物質、抗線

維化薬などの内服と良質な蛋白を含む食事療法、アミノ酸とビタミンが配合されたサプリメントを組み合わせて

行います。

腫瘍性疾患

概要

リンパ腫とは全身のリンパ組織や血液中に存在するリンパ球が腫瘍(しゅよう)になってしまう病気です。

犬の腫瘍の中では発生率が非常に高く、犬の腫瘍全体の7~24%を占めています。

発生年齢は6ヶ月齢から15歳齢と幅広い範囲で認められますが、一般的には中~高齢(5~10歳齢)のころに発生します。発症リスクの高い犬種は、アメリカではゴールデンレトリーバー、ボクサーなどが報告されていますが、どの犬種にも起こりえます。当院では、ゴールデンレトリーバー、ミニチュアダックスフンド(若齢)、

シーズー、ウェルシュ・コーギーなどが多い犬種に挙げられます。

腫瘍の発生部位により以下のように分類します。この分類により、治療に対する反応や予後(治療後の経過)が異なる場合があります。

[ 多中心型 ]

犬のリンパ腫の中で最も多いタイプです(約80%)。下顎や膝の体表リンパ節が腫大し、病院での触診や飼い主様が触って気づくケースが多いです。進行すると肝臓・脾臓・骨髄にも広がっていきます。体重減少、元気消失などの症状が現れることもありますが、無症状のこともあります。

[ 消化器型 ]

犬のリンパ腫全体の5~7%に認められるタイプです。腸間膜リンパ節や腸管が腫れるため、下痢、嘔吐、体重減少、食欲不振などが生じます。超音波検査や内視鏡検査を行うことで発見することができます。

[ 縦隔型 ]

犬のリンパ腫全体の約5%に認められるタイプです。胸腔内にある前縦隔リンパ節・胸腺の腫大を特徴とします。腫瘤による肺の圧迫や胸水貯留により呼吸困難が生じることがあります。

[ 皮膚型 ]

皮膚に発生し、孤立した塊を形成する場合や、全身に多発する場合、フケが大量に出る場合など様々です。一般的に、治療の反応性が悪く、治療戦略を変更する必要があります。

[ 節外型]

眼、中枢神経系、鼻腔、骨などから発生しますが、どれも非常に稀です。

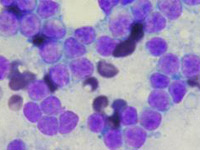

診断

診断は、腫大したリンパ組織を触診やレントゲン検査、超音波検査で確認し、腫瘍細胞を検出する検査(細胞診・病理組織診断)により行います。細胞診とは、病変部に細い針を挿入し、細胞を採取して細胞形態を見る検査です。無麻酔で行うことができ、痛みもありません。ほとんどの場合はこの方法で診断することができますが、判断に苦慮する場合には、組織生検や内視鏡検査、リンパ球クローナリティー検査(遺伝子検査)なども行います。

またリンパ腫の進行度(臨床ステージ)やリンパ節の組織グレード(低分化or高分化)を評価することで、より綿密な治療戦略をたてることができます。

[ 犬のリンパ腫のステージ分類 ]

◆ステージⅠ 単一のリンパ節または単一臓器のリンパ組織に限局

◆ステージⅡ 複数のリンパ節に浸潤(横隔膜を超えない)

◆ステージⅢ 全身性のリンパ節病変(横隔膜を超える)

◆ステージⅣ 肝臓および/または脾臓に浸潤

◆ステージⅤ 血液、骨髄、他の臓器(眼・皮膚・肺など)へ浸潤を認める

+サブステージ a(症状なし) or b(症状あり)

「ステージⅢa」「ステージⅤb」のように表現します。

[ 犬のリンパ腫の組織グレード分類 ]

◆高悪性度(High-grade) 腫瘤の組織構築が瀰漫性で、構成細胞が大型の幼若リンパ芽球様細胞。

犬のリンパ腫の60~70%を占める。

◆中悪性度(Intermediate-grade) 中間に位置する。犬のリンパ腫の20~30%を占める。

◆低悪性度(Low-grade) 腫瘤の組織構築が濾胞性で、構成細胞は比較的成熟した小型のリンパ球。

犬のリンパ腫の5~10%。

低悪性度(Low-grade)リンパ腫は、腫瘍の進行が緩慢で長い生存期間が見込めます。治療法も全く異なり、無治療のこともあります。

この先の治療や予後については、悪性度の高いリンパ腫についてのみ記述します。

治療

この腫瘍は、無治療の場合、診断から4~6週間後にほとんどの犬が死亡すると報告されています。進行が

速く、全身のリンパ組織に腫瘍細胞が広がっていくため、手術を含む外科的治療で完治することはほとんどありません。しかしながら、腫瘍の中でも化学療法(抗がん剤治療)に対する反応が最も良いとされており、リンパ節が正常の大きさになる“完全寛解”の状態に導入できます。化学療法により、60~80%の犬で完全寛解となり、その中央生存期間は平均10ヶ月と比較的長く、寛解後はリンパ腫に関連した症状を示さないことがわかっています。

[ 化学療法(抗がん剤治療) ]

リンパ腫に対する抗癌剤治療は、多くの研究がなされており、抗癌剤を数種類組み合わせる方法が特に有効とされています。当院では、いくつかの治療戦略(プロトコル)を飼い主様と相談しながら決定しています。

1つ目は、5種類の抗癌剤(ビンクリスチン、サイクロフォスファマイド、ドキソルビシン、L-アスパラギナーゼ、プレドニゾロン)を組み合わせた方法です。現在、犬のリンパ腫の治療で最も成績がよく、完全寛解の期間が長く続くとされています。報告によると84%の症例で完全寛解が得られ、その中央寛解期間は252日でした。最初の2ヶ月は週1回の投与になり、その後、2週間に1回の投与で約6か月間つづきます。プロトコルが終了した時点で、完全寛解している場合は、1か月に一度の定期健診のみになります。

2つ目は、3種類の抗癌剤(ビンクリスチン、サイクロフォスファマイド、プレドニゾロン)を組み合わせた方法です。報告によると約70%の症例で完全寛解が得られ、その中央寛解期間は130日です。最初の2ヶ月は週に1回の投与になりますが、リンパ節が小さくなったらその後は2~3週間に1回の投与でつづきます。治療期間については報告によりまちまちのため、完全寛解が1年以上続いた場合は定期健診のみに切り替えることもあります。

3つ目は、ステロイド療法と呼ばれる方法で、プレドニゾロンという飲み薬のみで治療するものです。副作用が少なく簡単な方法ですが、自宅療養が目的であるため他の方法に比べ完全寛解となる割合も低く生存期間も短くなります。約50%の症例でリンパ節が小さくなりますが、平均53日で再燃します。

犬のリンパ腫の初期治療は以上の3つを中心に行っていますが、治療中の状態によっては途中で抗癌剤の投与間隔を延長、薬を変更、あるいは中止せざるを得ないこともあります。

特に、治療中に抗がん剤の効果が減弱してきた場合、レスキュープロトコル(作用機序の異なる薬剤を使用する新たなプログラム)に切り替える必要があります。

当院では、レスキュープロトコルの薬剤を複数準備し、リンパ腫をしっかり治療できる体制を整えています。

次に初期治療に使用する薬剤の主な副作用を挙げます。

◆ビンクリスチン;骨髄抑制(白血球、血小板の減少)、嘔吐、下痢など

◆サイクロフォスファマイド;骨髄抑制、嘔吐、下痢、出血性膀胱炎など

◆プレドニゾロン;飲水量と尿量の増加、多食、脱毛、下痢など

◆ドキソルビシン;強い骨髄抑制、ショック、嘔吐、下痢(しばしば重度)、皮膚症状、心臓機能障害、

薬液が投与部位に漏れ出ることによる皮膚の壊死など

◆L-アスパラギナーゼ;弱い骨髄抑制、アレルギー反応、急性膵炎など

抗癌剤投与前に副作用を確認するための血液検査を行う必要があります。また体調不良の場合は、積極的な

支持療法を行う必要があります。上記の副作用が深刻であった場合や、治療中に腫瘍の進行を十分に抑えることが

できなくなった場合、最善の治療を行ったとしても目標とする生存期間に及ばず亡くなってしまうこともあります。

抗癌剤治療に伴う1回の費用の概算は以下の通りです。

◆抗癌剤治療 5500~33000円/回(抗癌剤の種類や体重により異なる)

◆点滴料 2200円/回

◆血液検査 6600円前後

他に診察代等を含めて13200円~44000円前後/回になると思われます。

[ 外科療法 ]

リンパ腫は全身性疾患であるため、通常は外科手術は行いません。しかし、腸管の部分的な肥厚や皮膚の孤立腫瘤のように、孤立して病変がある場合には、手術により機能回復を早めることは有効です。外科手術ののちに、化学療法を開始します。

[ 放射線療法 ]

放射線療法も効果的とされていますが、大学など二次診療施設での治療となります。

治療の目標は、患者様が快適でご家族の皆様と少しでも長くいっしょに過ごせることです。そのために獣医師を含めスタッフ一同精一杯協力して治療にあたっています。

概要

猫のリンパ腫は、猫に最もよく見られる腫瘍のひとつです。血液や骨髄に関わる腫瘍のうちの50~90%

をリンパ腫が占めています。

発症年齢のピークは、7~8歳ですが、猫白血病ウイルス(FeLV)陽性猫では、若齢(平均3歳)でリンパ腫が発生するリスクが高まります。陰性猫と比べ約60倍リスクが高くなります。猫免疫不全ウイルス(FIV)に感染すると発生率は約5倍、FeLV・FIV両方陽性の猫では約80倍リスクが高まるといわれています。また、飼い主が喫煙者であった場合、猫のリンパ腫発生の危険度は2.4倍に上昇し、喫煙歴が5年以上の場合では3.2倍にも上昇します。発生部位によって消化器型、前縦隔型、多中心型、節外型(腎臓、眼、鼻腔、中枢神経系、皮膚)に分類されます。

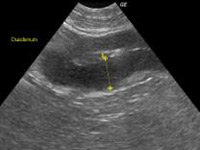

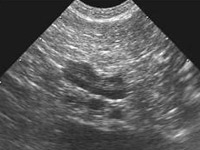

(腸管の肥厚、層構造不明瞭)

[ 消化器型 ]

猫で最もよく見られるのが、消化器型です。高齢猫(10歳前後)が多く、胃腸・腸間膜リンパ・肝臓などに病変を形成するため、食欲不振、体重減少、嘔吐、下痢などを主訴に来院されます。低悪性度(Low-grade)のタイプも多く見られるため、診断には注意が必要です。

[ 前縦隔 ]

胸腺や縦隔部・胸骨部リンパ節に発生します。若齢猫に多く約80%がFeLV陽性です。呼吸困難、食道の通過障害による嘔吐や食欲不振の症状が認められます。

[ 多中心型 ]

体表リンパ節が腫れるのを主徴とし、腹部臓器(特に肝臓・脾臓)にも波及します。犬に比べ、猫の多中心型は非常に少ないです。特に頸部のしこりに気づいて来院されることがあります。

[ 節外型 ]

腎臓型リンパ腫は、猫のリンパ腫の中で5~20%を占めます。腎不全の症状で来院されるため、他の腎疾患との鑑別が重要です。鼻腔型も、慢性鼻汁や鼻出血といった鼻炎様の症状が主体で、診断が遅れることがあります。

診断

診断は、犬のリンパ腫と同様です。触診、血液検査、レントゲン検査、超音波検査により全身のリンパ組織の状態を把握します。

胸部レントゲン検査により縦隔の腫瘤や胸水の有無を確認します(縦隔型)。腹部レントゲンにより腹部臓器の大きさや位置を確認します(消化器型、多中心型、腎臓型)。超音波検査は、腹部臓器を

詳細に検査できます。

確定診断には、細胞診/病理組織診断を行います。犬に比べ猫は消化器型が多く占めるため、試験開腹手術による病理組織診断を行うケースも多くなります。

治療

犬のリンパ腫と同様に、化学療法(抗がん剤治療)、外科療法、放射線治療があります。中心となる治療は

化学療法になりますが、発生部位により治療戦略が異なります。

[ 化学療法 ]

治療プロトコルは複数ありますが、患者様の状態や性格、飼い主様が通院可能かどうか、治療コストなどをご相談のうえ決定します。詳しくは犬のリンパ腫を参照してください。

抗がん剤の料金は、体重によって異なるため、犬よりも2割くらい安くなるとお考えください。

猫の化学療法による寛解率は、発生部位やグレードによって30~70%と多様です。近年の報告では、抗がん剤を減量したり投与間隔を延長することで治療成績が下がることが言われています。

また、今回は詳しく記述しませんが、猫の低悪性度(Low-grade)リンパ腫の場合、寛解率は95%で生存期間の中央値も700日と長期になります。確実な治療戦略をたてることで、患者様が安らかで元気に過ごす期間を少しでも長くできると考えます。

[ 外科療法 ]

猫のリンパ腫の多くを占める消化器型では、診断を含めた試験開腹手術をお勧めすることがあります。病変のある腸管を摘出することで機能障害を取り除くことができます。

[ 放射線療法 ]

前縦隔型、鼻腔型などは放射線療法の対象になります。特に鼻腔型は良好な成績が得られています。

大学など二次診療施設での治療になります。

猫の方が犬に比べ、通院や投薬がストレスになりやすい傾向にあるため、いずれの治療も患者様の性格や飼い主様のご意向をよく加味して組み立てていきたいと思っています。

内分泌疾患

概要

血液中の糖を細胞に取り込んで代謝する役割を持つインスリンが絶対的・相対的に不足することで、高血糖になってしまう病気です。持続的な高血糖により、様々な代謝異常をともない、その程度によってはケトアシドーシスや昏睡など重篤な事態を引き起こすことも知られます。

病因

犬の糖尿病の多くは、膵臓からのインスリン分泌が不足する糖尿病です。ヒトの糖尿病のように家族歴や環境に左右される糖尿病は少ないといわれています。膵炎やクッシング症候群など他の疾患が糖尿病を誘発する原因と

なることもあります。先天性の若年性糖尿病もしばしば認められます。

猫の糖尿病は、肥満・家族歴などヒトの糖尿病に類するタイプ、慢性膵炎によって膵臓が破壊されインスリンが不足するタイプ、ステロイドの長期投与による医原性タイプの3つがよく認められます。特に猫の慢性膵炎ははっきりとした症状が認められることは少ないため、飼い主様が気づかないまま病状が進行していることもあります。

臨床症状

先天性の若年性糖尿病を除き、中~高齢の犬猫が多いです。好発の種類は特にありません。

多くの患者さんは、「多飲多尿」「食欲旺盛だが痩せてきた」という主訴に来院されます。ケトアシドーシスに陥ると食欲廃絶、衰弱、嘔吐、下痢など急激な症状が認められます。中高齢で白内障が急に進行した場合

にも、糖尿病を疑います。

診断

糖尿病は、身体検査・血液検査・尿検査を行えば容易に診断できます。

○特徴的な症状

○空腹時血糖の上昇(犬で>200 mg/dl、猫で>300 mg/dl)

○尿糖陽性

その後に、原因疾患の有無について、レントゲン検査・超音波検査を行います。診断精度を高めるため、糖化アルブミン検査、血中インスリン濃度測定などの追加検査を行います。糖尿病と診断したら、治療経過を予測するために、他の基礎疾患・併発疾患を検出しなければなりません。

※よくある他の基礎疾患・併発疾患と検査

◆クッシング症候群:ACTH 刺激試験

◆膵炎:腹部超音波検査、膵特異的リパーゼ

◆白内障:眼科検査

◆腎症:尿検査、尿蛋白/クレアチニン比(正常<1)

治療

[ 食事管理と運動 ]

糖尿病を順調にコントロールするためには、食事管理と適度な運動が重要になります。糖尿病用の処方食を、決まった時間に決まった量を与え、運動もできるだけ毎日一定にします。食事と運動の急激な増減は危険です。

[ インスリン療法 ]

インスリンの絶対的・相対的不足による糖尿病の場合は、インスリンの投与が不可欠です。他の併発疾患や基礎疾患を明らかにしたのち、すぐにインスリン療法を開始します。治療開始時には、2~3日の入院によりインスリンの種類や投与量を調整することをお勧めしています。投与量が決定したら、毎日のインスリン投与は飼い主様が行います。当院では投与の練習も一緒に行って飼い主様の不安を軽減するよう努めています。

[ 他の疾患の治療 ]

膵炎が基礎疾患である場合、その治療が血糖コントロールの成功の鍵になります。特に猫では膵炎とともに、肝炎や胆管肝炎、腸炎も併発していることが多く、しっかりと治療する必要があります。クッシング症候群や甲状腺機能亢進症(猫)などの内分泌疾患の症状は、糖尿病の臨床症状と混在して診断しにくい場合があります。治療の微調整も難しいため、経験をもとに慎重に行います。また、雌犬の場合、発情後高血糖による血糖コントロールの不良が認められるため、糖尿病と診断された雌犬では、可能な限り卵巣子宮摘出術を行うことをお勧めします。

予後

糖尿病の予後は、血糖コントロールの良好さ、糖尿病に伴う併発疾患の重症度によって様々です。

獣医師による確実な診断と治療戦略も重要ですが、しっかりとした治療には飼い主様の協力が不可欠です。

概要

副腎とは腎臓の近くに左右2つある臓器で、種々のホルモンを産生しています。特に、副腎皮質から分泌されるコルチゾールは生体の維持に必要不可欠なホルモンです。

副腎皮質機能亢進症とは、下垂体と呼ばれる脳の部位から、副腎皮質刺激ホルモン「ACTH」が過剰に分泌され、副腎からコルチゾールが分泌過剰になるものと、副腎の腫瘍によって副腎からコルチゾールが分泌過剰になるものを総称していいます。

この病気の症状は、多食・多飲・多尿(95%で認められる)、皮膚が薄くなり毛がよく抜ける(80%で認められる)、おなかが膨らむなど、典型的な症状を示します。他に皮膚炎や膀胱炎の治りが悪くなったりします。糖尿病の増悪因子でもあります。

ヒトや猫に比べ、犬で圧倒的に発生率が高い疾患です。5歳以上の(多くは8歳以上の)犬で発生し、雄より雌でやや多く、好発犬種はありません。副腎腫瘍は下垂体性のものより高齢の犬で発生しやすい傾向にあります。

診断

特徴的な症状が高率に認められるため、まずは自宅での飲水量の測定を

お願いしています。計量カップで測定すれば正確ですし、500mlのペットボトルで大まかに何本分かを測っていただいても結構です。

次に身体検査・血液検査・X線検査・超音波検査を行い、クッシング症候群によく見られる変化がないか確認します。超音波検査で副腎のサイズを測定し、腫瘍の有無を検査します。この検査結果からクッシング症候群の可能性が高ければ、ホルモン検査を行います。ホルモン検査には、ACTH刺激試験、低用量デキサメサゾン抑制試験(LDDST)、高用量デキサメサゾン抑制試験(HDDST)、ACTH濃度検査があります。症状と検査結果を総合して診断しますので、数か月後に再検査をお勧めすることもあります。下垂体性の場合には、脳のCT検査・MRI検査をすることもあります。

治療

下垂体性の場合には、内科治療として薬を内服する方法と、放射線治療に

よって脳の下垂体を小さくする方法があります。内科治療は一日一回トリロ

スタンという薬剤を内服しながら、自宅で元気、食欲、飲水量をモニター

していただきます。ホルモンの合成を抑制する薬剤のため、副作用が現れ

ないか注意深く微調整していきます。十分な効果が得られない場合は、

ACTH刺激試験を行います。

治療の目的は、尿量の増加や皮膚症状などのクッシングによる症状を

無くすことと、合併症のリスクを減らすことです。

副腎腫瘍の場合には、副腎の腫瘍を取り除く外科手術が第一選択となり

ます。手術が困難な患者さんには、上記の内科治療を行いますが、症状を

抑えられないことも多く、腫瘍の転移などのリスクもあります。

予後

下垂体性の場合は、内科治療で症状の改善が得られ、合併症を抑えることができれば寿命をまっとうする

ことができます。一生涯の内服が必要になりますし、定期的な血液検査とホルモン測定が必須です。

しかしながら、薬の効果が強すぎたりホルモンバランスの変化により、コルチゾルが不足するアジソン病に陥る

患者様や、下垂体が腫大して脳神経症状を発症する患者様もいます。